第1章.「食3.0」時短と健康の追求←本記事

第2章.「食3.0」が求められる3つの背景

第3章.「食3.0」すべての人に健康的な食の選択肢を

日々の食事の中でどのようなこだわりをもっていますか?美味しさ、価格、栄養素、かかる手間ひまなどさまざまな要素があるかと思います。 今回は世界の中でも「食」のクオリティが高い日本でどのような進化を遂げてきたのか、時短で健康な食事を追求した「食3.0」とはなにかを、これまでの時代背景を踏まえて解説したいと思います。

-目次-

1. 時短と健康を追求した「食3.0」

1-1. 手間のかかる食事「食1.0」

1-2. 手間いらずの食事「食2.0」

1-3. 時短&健康な食事「食3.0」

2. 時系列でみる食の変化

2-1. 三種の神器・冷蔵庫の普及

2-2. デリバリーサービスの普及

2-3. 新たな食事スタイル・冷凍弁当の普及

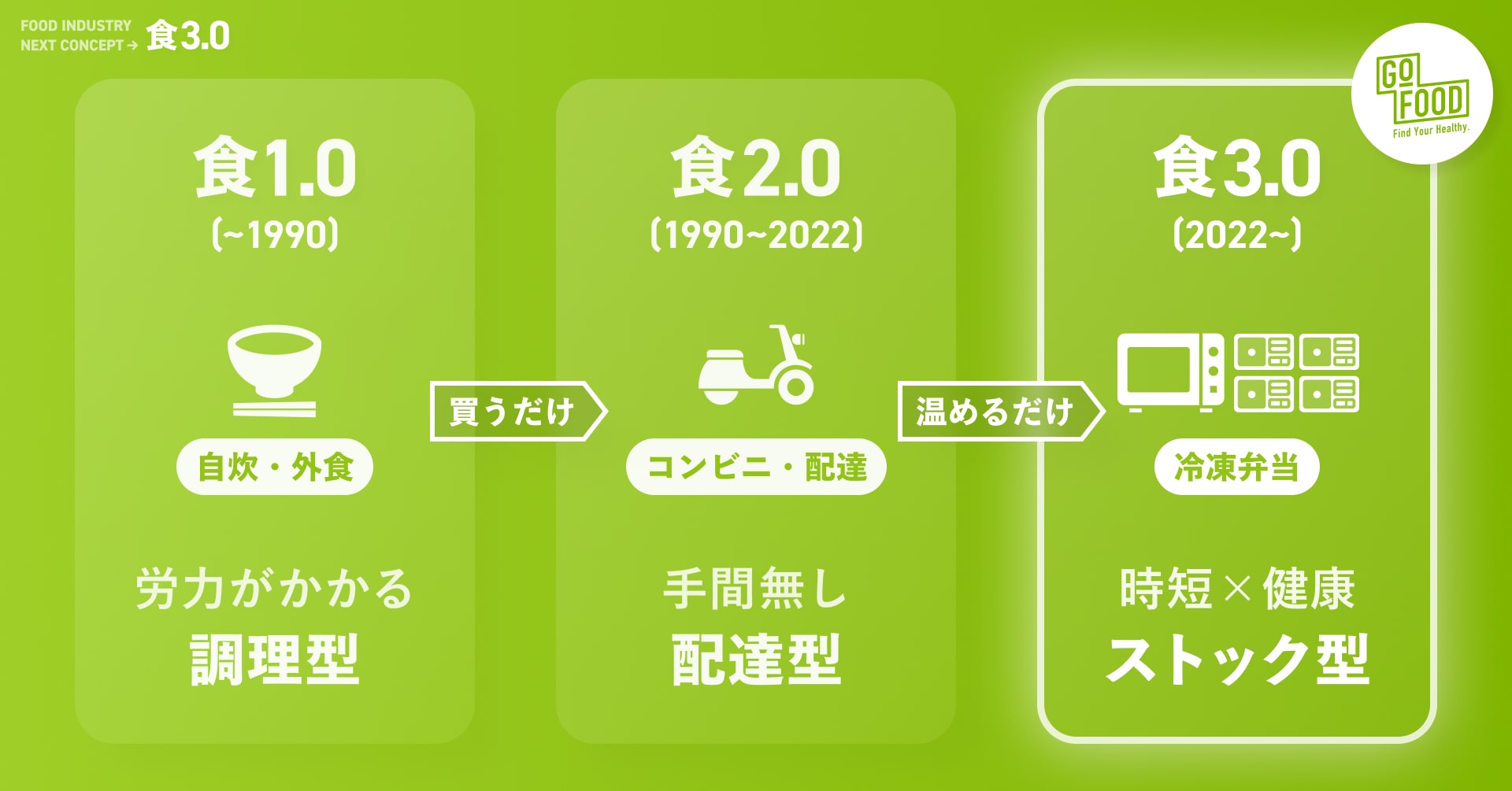

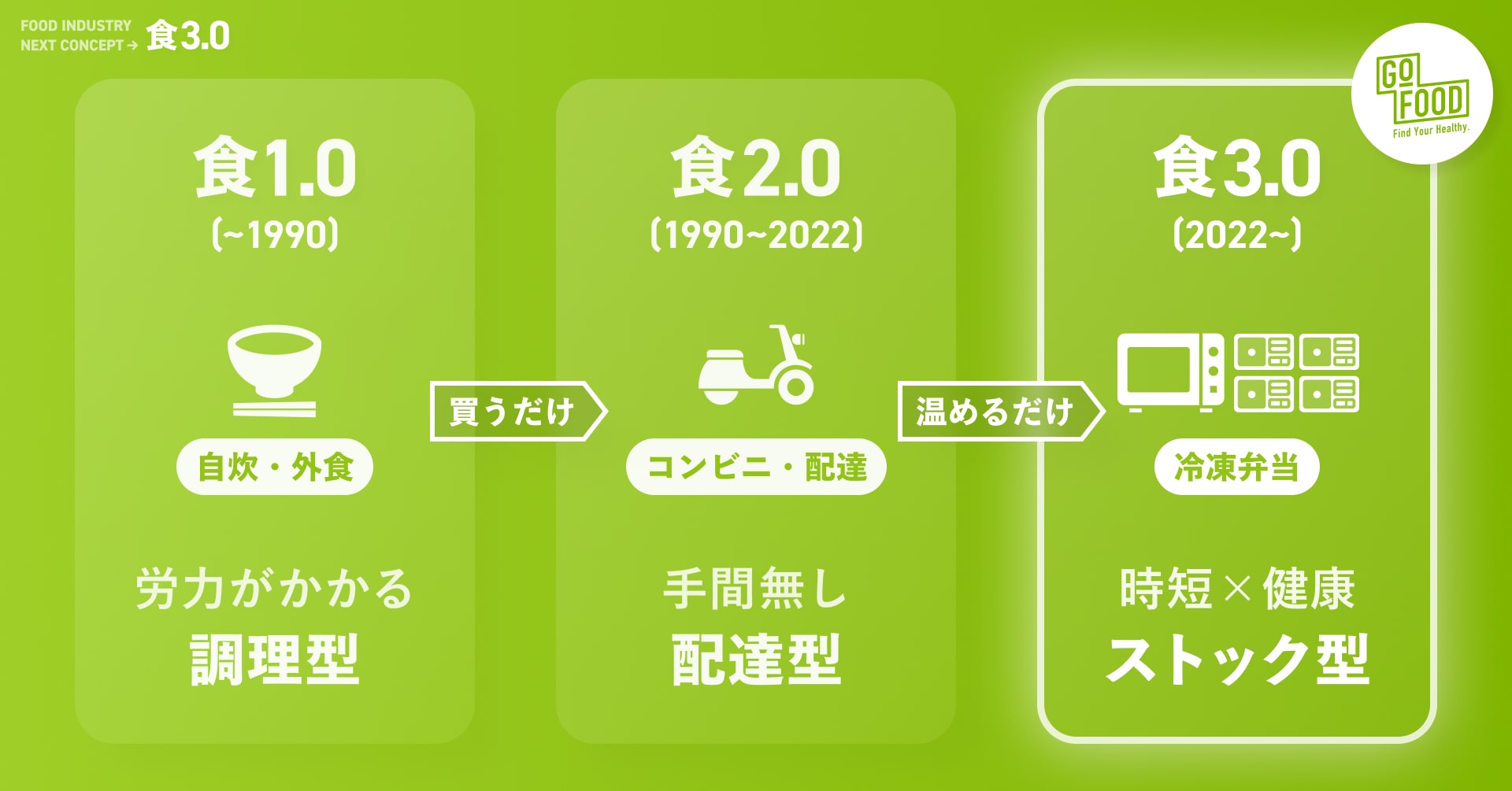

時短と健康を追求した「食3.0」

| 食1.0 | 食2.0 | 食3.0 | |

| 時代 | ~1990年 | 1990年代~ | 2022年~ |

| 定義 | 手間のかかる食事 | 手間いらずの食事 | 時短&健康な食事 |

| 健康の定義 | 低カロリー | 低カロリー | 低糖質 |

| 選択肢 | 自炊・外食 | コンビニ・デリバリー | 冷凍弁当 |

| 購入環境 | オンライン | オンライン&オフライン | オンライン |

| 健康 | ○ | ✕ | ◎ |

| 美味しさ | ○ | ◎ | ○ |

| 時間 | ✕ | ○ | ◎ |

| コスト | ○ | ✕ | ○ |

スマホでは表を横にスライドできます》》》

手間のかかる食事「食1.0」

自炊か外食という二つの選択肢で成り立つ食生活のことです。これらには「手間」がかかります。自炊をされたことのある方はご存知かと思いますが、自宅で食事を準備するには献立を考える・買い出し・調理・洗い物などで多くの手間と時間を要します。

また、外食も同様、お店選びや料理が完成するまでの待機時間、会計や店と家との移動時間を加味すると意外と時間がかかるものです。

手間いらずの食事「食2.0」

「食1.0」に「時短」を加えた食生活のことをいいます。 選択肢としては、ピザやお寿司を代表する出前、コンビニのチルド弁当、UberEatsをはじめとする出前アプリなどが加わりました。ここで、自炊もしくは外食という二軸の食生活がガラッと変わり、“手間いらずな食”の選択肢が増えました。

時短&健康な食事「食3.0」

「食2.0」に「健康的」という観点を加えた食生活を指します。 時短と健康、それぞれを追求した食事こそが「食3.0」になります。

時系列でみる食の変化

三種の神器・冷凍庫の普及

〜「食1.0」の歴史〜

「食1.0」とは、1990年以前の主に自炊をメインとした手間のかかる食事です。 1950年代に国内初のスーパーマーケットが開業しましたが、この頃のスーパーマーケットは今日のように加工食品は陳列されておらず、生鮮食品や必要最低限な調味料のみが並んでいました。商店街の八百屋や果物、肉屋や魚屋などが集合したイメージですね。

1965年には三種の神器である冷蔵庫の普及率が50%を超えて、それを境に大型スーパーの全国的な広がりや外食産業の発展等により、食材や加工食品の他に便利であるとされる冷凍食品の需要が急上昇してきました。

一方でこの時期、急速に外食産業が発展します。1970年には多くの人から親しまれる日本初のファミリーレストランが開業し、この頃から洋食文化が国内に伝わりはじめ、外食は「特別なご馳走」というイメージが出来上がりました。 このようにして、自炊中心の食生活に外食という選択肢を加えた食生活が広がりました。

また、高度経済成長による食産業の盛り上がりにより、人々が新たな食の体験に触れることで、特別な日だけでなく、日常的に美味しいものを食べたい、「楽」をしたいというニーズが強くなってきました。 「食1.0」は、外食産業の発達により食の選択肢が増えてきましたが、外食は比較的高価であったため、人々の食生活はあくまで自炊に依存しており、手間のかかる食事を余儀なくされていたのです。

デリバリーサービスの普及

〜「食2.0」の歴史〜

「食2.0」とは、食産業が多様化したことにより、消費者にとって手間いらずな食事の選択肢が急激に増えた時代であり、この食事のことを「食2.0」といいます。

1990年代以降、ピザをはじめとする持ち帰り専用のデリバリーサービスが発展すると同時に、外食の店舗数やコンビニの数が右肩上がりに増えていきました。 この頃から、自分で調理せずに温かい食事が届くという便利なデリバリーサービスの需要が一気に増加すると共に、フードデリバリーを取り扱う店舗数が増加して、手間のかからない簡単な食事を実現する「食2.0」がやってきたのです。

さらに「食2.0」を発展させたのが、2019年から始まった新型コロナウイルスです。 このパンデミックにより、外出自粛や飲食店の営業規制、リモートワークの推進などから人々の生活様式ががらっと変わりました。

そのことから、消費者は外に出られず、食の選択肢が減ってしまった一方で、飲食店はお店に来てもらえず売り上げがつくれないという状況が生まれてしまったのです。この状況により、フードデリバリーの需要が一気に高まりを見せはじめました。

この飲食店と消費者の悩みの解決策となるのが、2016年にローンチされたウーバーイーツを始めとする店舗集約型のフードデリバリーサービスだったのです。 「食2.0」は、自炊がメインの手間のかかっていた「食1.0」の食生活から、コンビニやフードデリバリーなどの食の選択肢が格段に増えて自宅でも簡単に食事を楽しめるようになったのです。

新たな食事スタイル・冷凍弁当の普及

〜「食3.0」の誕生〜

現代人を救う「食3.0」とは、時短と健康をそれぞれ追求した食事のことを指します。 この時短と健康を実現するソリューションが冷凍弁当なのです。

図2. 食1.0 -3.0までのイメージ

図2. 食1.0 -3.0までのイメージ食産業は進化を遂げ、フードデリバリーなどの便利な食事も世の中に浸透した今、新たに冷凍弁当という時短と健康を追求した新たな食事スタイルが完成しました。

近年様々な技術発達により、便利さに付加価値を付け加えた価値のあるものを追求する世の中になってきまています。食産業×冷凍技術の発達はその中の一つであり、急速冷凍などの方法で細かな氷結晶を作ることにより、食品の組織を壊さずに美味しさや鮮度を保てるようになり、冷凍食品の「すぐに簡単に食べられる」という便利さに加え「美味しさ」という大事な付加価値も生み出せるようになったのです。

冷凍食品と聞くとマイナスなイメージがありますが、現在は美味しさや鮮度も保ちつつ冷凍できる技術発達により、コンビニやスーパーなどの冷凍商品のラインナップ自体も多くなってきました。この冷凍食品のクオリティが上がり、「食2.0」を加速させた背景も相まって、消費者からの冷凍食品に対するニーズも高まり、冷凍食品市場は大幅にシェアを伸ばしているのです。

また、冷凍食品と聞くと保存料が多そうなイメージがありますよね? ですが、家庭の一般的な冷凍庫の温度である-18℃以下の環境では腐敗や食中毒の原因となる細菌が活動できないため、そもそも身体に良くないとされる保存料を入れる必要がないのです。機能的価値である便利さを期待して冷凍食品を購入し、思ったより美味しくてリピートしたという経験はありませんか?

この隠れた体験に秘めている冷凍技術の進化こそが、美味しさを維持しつつ「食2.0」の手間のかからない食事に加えて健康をアップデートした「食3.0」を支えたのです。 実は隠れて「手間」もアップデートされていて、「食べたい」と思いついてから食べるまでは「食2.0」であれば15分〜1時間程度掛かってしまいます。

一方「食3.0」の冷凍弁当であれば思いつきからわずか数分で食べることが可能であり、基本的に忙しく時間に追われる現代社会において最も便利な食事なのです。

第1章.「食3.0」時短と健康の追求

第2章.「食3.0」が求められる3つの背景←次の記事

第3章.「食3.0」すべての人に健康的な食の選択肢を